関心があるところから読み進めながら、何故か感じる距離感(しっくりこない)について、頭の片隅で考えながら頁をめくっていた。

原因としては、

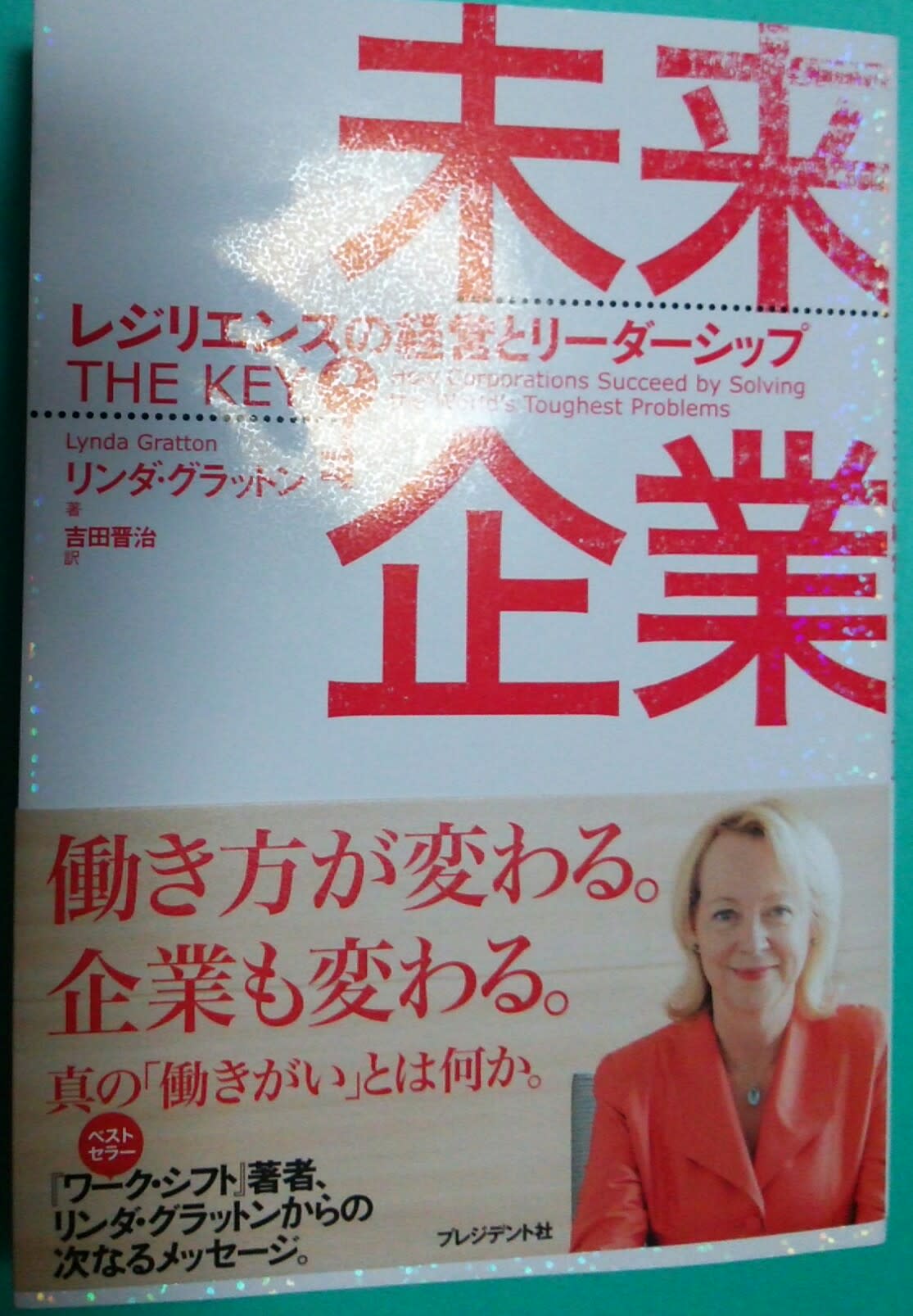

1.著者の前著『ワーク・シフト』を読んでいない

※読むべき

2.文と文のつながりがないような肉迫してくるものが感じられない

※訳しにくいものだったのか、経営・ビジネスにしっくりはまるボキャブラリー不足、あるいはワークショップで(翻訳学校の)生徒さんが分担して訳した合作、1文ごと担当が違っていて脈略がとおり辛く噛み合わないのか?←全くの個人の感想

3.ヨーロッパ経営学あるいは研究者の書籍に慣れていない(読者=私)

※(社会人)学生時代、アメリカ経営学系を主に選択し、ドイツ経営学などを敬遠していた傾向あり

ということで、今までしっくりきた、ワクワクどきどきの翻訳者といえば、『ザ・ゴール』シリーズの三本木亮氏やジョン・グリシャム日本語版、それにフランクル『夜と霧』新訳版池田香代子氏(昨今の活動やネット発言とは関係なく)などを思い浮かべた。

きっと個人的な好みの問題、私の浅学故と反省。

【参照したサイトやblog】

http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2861

女史の来日講演、スピーチとその様子

http://careercrate.eshizuoka.jp/e1297453.html

Blog:人材コンサルタントのひとりごと『ワークシフト』

以上2件など。

著者がブリティッシュ・エアウエイからどのような経緯で今日に至るのか、まだわかっていないし、これから関心がもてるかは不明

大野裕氏の著書予約で、「これを買った人はこれも」的な関心で購入したことを若干反省しているところである。

以前(1990年代)、ロバート・ライシュ『ザ・ワーク・オブ・ネーションズ-21世紀資本主義のイメージ-』中谷巌訳を読んで、あの頃に抱いた未来の働き方に近い感じかな?